Zum Thema „Pest im Außerfern und im Allgäu“ referierte Klaus Wankmiller vor rund 30 Zuhörern in der eingeschränkt bestuhlten Bücherei. RS-Fotos: Claus

Anhand eindrucksvoller Beispiele von Pestkreuzen, Pestkapellen und Gedenksteinen zeigte Wankmiller, wie die Pest im Außerfern wütete, aber auch im angrenzenden Allgäu viele Hunderte an Menschenleben kostete. Mancherorts als „biblische Plage“ oder „Geißel der Menschheit“ apostrophiert, versuchte man, den „schwarzen Tod“ abzuwenden. Im Außerfern wütete die Pest am heftigsten zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges, als durch die schwedischen Truppen die Krankheit eingeschleppt wurde. Die gefürchtete Seuche hatte besonders in den Jahren 1634/35 ihren Höhepunkt. Die Erinnerung an sie hat sich bis heute im Volksbewusstsein lebhaft erhalten und in der Nähe der Ortschaften geben viele Denkmale Hinweise auf diese grauenvolle Zeit. Pestfriedhöfe wurden weit außerhalb der Ortschaften angelegt, Kapellen, die meist dem hl. Sebastian und dem hl. Rochus geweiht waren, wurden gebaut, Wallfahrten organisiert und Gelübde abgelegt. Seltsame Ratschläge gegen die Krankheit, wie Selbstgeißelung, Schlangenfleisch essen und Krötenpulver zu sich nehmen, wurden propagiert. Ärzte und Professoren an den Universitäten waren ratlos. Verschwörungstheorien hatten Hochkonjunktur und die wirtschaftlichen Folgen, Parallelen zur heutigen Situation, waren nicht abzusehen.

Bereits 1611 war in Reutte der erste Pesttote zu beklagen, der nahe des Steinebergs bestattet wurde. Lermoos wurde laut vorliegenden Aufzeichnungen weitgehend verschont und in Häselgehr erinnert noch heute der „Kapellenacker“ an die grauenvolle Zeit. Auch in Elbigenalp, Grän, Namlos, Pflach, Schattwald, Tannheim und Weißenbach sind Pestfriedhöfe vorhanden. Auch an den Grenzen zum benachbarten Allgäu machte die Pest nicht halt: Wankmiller berichtete aus Marktoberdorf, wo der Ort 1349 wegen der Todesfälle nahezu entvölkert wurde.

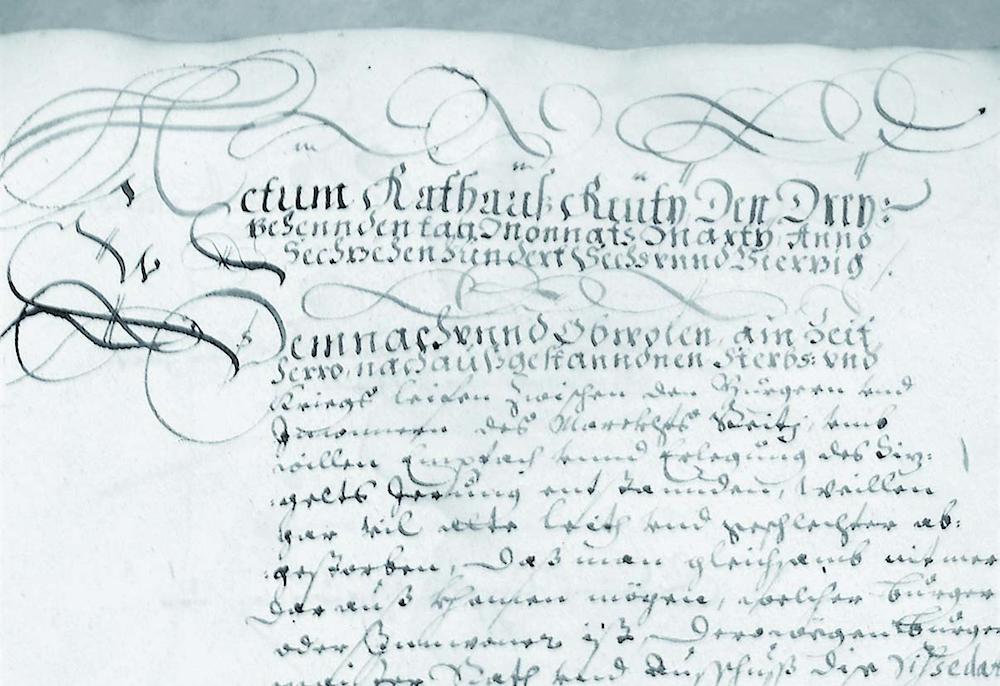

In Kaufbeuren wurden 1627 Maßnahmen angeordnet, die zur „Eindämmung“ der Seuche führen sollten: Beseitigung von Dunghäufen auf den Straßen, Verbot von Versammlungen, Hochzeiten und Tanzveranstaltungen, die Anweisung, dass Betroffene zum Arzt und nicht zum „Quacksalber“ müssen sowie die Gräber der Toten (oftmals auch übereinander) tiefer als normal zu liegen haben und „die Leichen mit Kalk sowie Brettern zu bedecken sind“.

Hinweis:

Aufgrund des großen Interesses am Thema und den eingeschränkten Platzverhältnissen in der Bücherei Reutte wird der Vortrag am 19. November um 19 Uhr wiederholt. Anmeldungen sind unbedingt vorzunehmen.

Bereits 1611 war in Reutte der erste Pesttote zu beklagen, der nahe des Steinebergs bestattet wurde. Lermoos wurde laut vorliegenden Aufzeichnungen weitgehend verschont und in Häselgehr erinnert noch heute der „Kapellenacker“ an die grauenvolle Zeit. Auch in Elbigenalp, Grän, Namlos, Pflach, Schattwald, Tannheim und Weißenbach sind Pestfriedhöfe vorhanden. Auch an den Grenzen zum benachbarten Allgäu machte die Pest nicht halt: Wankmiller berichtete aus Marktoberdorf, wo der Ort 1349 wegen der Todesfälle nahezu entvölkert wurde.

In Kaufbeuren wurden 1627 Maßnahmen angeordnet, die zur „Eindämmung“ der Seuche führen sollten: Beseitigung von Dunghäufen auf den Straßen, Verbot von Versammlungen, Hochzeiten und Tanzveranstaltungen, die Anweisung, dass Betroffene zum Arzt und nicht zum „Quacksalber“ müssen sowie die Gräber der Toten (oftmals auch übereinander) tiefer als normal zu liegen haben und „die Leichen mit Kalk sowie Brettern zu bedecken sind“.

Hinweis:

Aufgrund des großen Interesses am Thema und den eingeschränkten Platzverhältnissen in der Bücherei Reutte wird der Vortrag am 19. November um 19 Uhr wiederholt. Anmeldungen sind unbedingt vorzunehmen.